| 伊丹市立高等学校 学校経営の重点 | |

|

教育目標 勤労生徒としての自覚を促し、広い教養を身につけるとともに、こころ豊かな人間性を養い、人間尊重の精神を備えた人材を育成する。 |

|

| 伊丹市立高等学校 学校経営の重点 | |

|

教育目標 勤労生徒としての自覚を促し、広い教養を身につけるとともに、こころ豊かな人間性を養い、人間尊重の精神を備えた人材を育成する。 |

|

| 学校経営の重点 | ||

| (1) | 健全な校風の樹立 | |

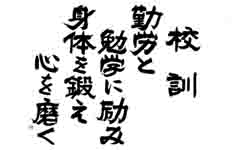

| 校訓「勤労と勉学に励み、身体を鍛え心を磨く」の精神に則り,規律を重んじ、勤勉で、明るく、活気に満ちた気風の人材が育つ校風を樹立する。 | ||

| (2) | 「生きる力」を育む教育の推進 | |

| (ア) 社会の変化に対応できる力の育成 | ||

|

こころ豊かな人間性の確立を目指し、自らを律し、他人と協調しながら、他人を思いやる心、自他の生命や人権を尊重する心などを育むことで、社会の変化に主体的に対応できる能力の育成に努める。 |

||

| (イ) 学習習慣の確立と基礎・基本の定着 | ||

| 学習習慣の確立を図り、自ら学び考える力を育成するとともに、生涯学び続けていくための基礎・基本を確実に定着させる。 | ||

| (ウ) 健康と体力の育成 | ||

| 社会の変化に柔軟に対応し、たくましく生きるための基礎となる心身の健康や体力の育成を図る。 | ||

| (エ) 個別指導の徹底 | ||

| 多様化する生徒の状況を勘案し、個に応じた指導の徹底を図る。 | ||

| (オ) 家庭・地域との連携 | ||

| 学校開放に努め、家庭や地域社会と連携し、基本的生活習慣、道徳観、倫理観等の確立を図るとともに、相互理解、相互信頼を深めながら健全な規範意識・社会性を育んでいく。 | ||

| (3) | 学校評価の推進 | |

| 自己評価を適正に実施し、その結果を公表するとともに、外部評価にも積極的に取り組むべく努め、開かれた学校・信頼される学校の実現を目指す。 | ||

| 学校教育制度の改革 | |

| 平成12年度より導入した「三修制」について、自主選択授業枠の拡大を図ることにより、高等学校卒業程度認定試験との併用によることなく、3年での卒業が可能となる教育課程を編成した。さらに、学校設定教科科目を大幅に導入し、基礎基本の定着を図るとともに、生徒の意欲を高め、自主性・自立性を育てる授業の研究にも取り組んでいる。 また、研修委員会を設置し、校内研修を系統化するとともに、魅力ある授業の創造に向けて、全校的機運を高めるべく取組を進めている。 |

| 教科指導の重点 | ||

| 教科指導の基本は生徒たちの潜在能力をひきだすことにある。単なる知識の伝授に終わることのなく、自ら学び続ける意欲と、変化に対応できる能力を養い、長い生涯にわたって学習していくのに必要な知識技能の修得を目指す。その達成のため、次の諸点に努める。 | ||

| (1) | 基礎・基本の確実な定着 | |

| (2) | 生徒の実態に対応した教育課程の編成 | |

| (3) | 自ら学ぶ学習指導方法の研究 | |

| (4) | 興味・関心・意欲を引き出す学校設定教科科目の研究・導入 | |

| (5) | チームティーチング、習熟度別授業、少人数教育の推進 | |

| (6) | 教職員の資質向上のための教科研究、研究授業の公開、校内研修の充実 | |

| (7) | 教育機器の導入および情報教育の推進 | |

| (8) | 各種資格取得の積極的推進 | |

| (9) | 本校の実態を踏まえた豊かな「総合学習」の展開 | |

| 生徒指導の重点(特別活動を含む) | ||

| 生徒自身の主体的意思を育てることが生徒指導の原点である。「厳しさと優しさ」の調和した指導を通じ、基本的生活習慣、学習習慣の確立を図り、規則を守り、勤労生徒としての自覚に富んだ生徒の育成を目指す。その達成のため、次の諸点に意を注ぐ。 | ||

| (1) | 人権尊重の徹底 | |

| (2) | 中学校をはじめとする関係機関との連携の強化と個に応じた生徒指導の確立 | |

| (3) | 生徒理解の深化、事前事後の指導の充実 | |

| (4) | 部活動、生徒会活動、LHR、学校行事等への積極的参加と連帯感の育成 | |

| (5) | 挨拶、清掃、遅刻防止等の基本的生活習慣の確立 | |

| (6) | 飲酒・喫煙等の違法行為、単車通学等の違反行為の根絶 | |

| (7) | 人に迷惑をかけない等の規範意識の育成 | |

| (8) | スクールカウンセラー等を活用した教育相談の充実 | |

| (9) | 共通理解に基づく組織的生徒指導の推進 | |

| 健康管理に関する指導の重点 | ||

| 定時制高等学校生徒は、生活の環境や条件が多様であり、心身両面の健康状態をよく把握し、計画的な指導を行う必要がある。さらに年齢差・発育差に留意し、細心の指導に努める。 | ||

| (1) | 多くの生徒は勤労と学習を両立させるため、心身の疲労を訴えることが多い。また、生活環境から精神的・栄養的にも種々の問題をかかえている。これらの生徒に対し、きめ細かい健康相談を行う。 | |

| (2) | 屋内生活が主である生徒が多いので、できるだけ屋外教育活動の機会を設けるように留意し、学校生活にスポーツや,レクリエーションをと り入れる | |

| (3) | 夜間の学習であるため、疾病の予防に重点をおき、健康診断を徹底するとともに、照明・消毒・衛生に留意し、教育環境を整備する。 | |

| (4) | 基本的な生活習慣の確立を図り、薬物濫用、喫煙等の悪習に陥らないよう保健指導に努める。 | |

| 進路指導の重点 | |

| 生徒一人一人が個性・特性を伸ばし、将来への夢や希望の持てる進路実現を目指す。 | |

| (1) | 「進路の手引き(進路を考える)」を活用し進路に対する意識を高めるとともに、適切な進路情報の提供に努め、進路ホームルームの充実を図る。 |

| (2) | 過去に実績のある企業をはじめとし、新規高卒求人及び在校生求人の確保に努める。公開求人の比率増加に対応するため、情報提供を迅速化し、担任との連携を円滑にする。 |

| (3) | 就職・進学に対する学習会などを企画し、進路に対する意識を高める。 |

| (4) | 3年次卒業を希望する生徒には個別に進路指導を行い、早期に準備により、希望する進路が実現できるようにする。 |

| (5) | 進学希望者に対応する各種進学説明会に出席し、生徒の入試情報を集め、生徒に的確な情報提供とアドバイスが行えるように努める。 |

| (6) | フリーターの増加や就職後の早期離職に対応するため、「総合的な学習の時間」等を活用し、望ましい職業観・勤労観の育成に努める |

| (7) | 就労実態調査を6月と11月に実施して、就労希望を把握するとともに、就労上の悩み等に迅速に対応する。 |

| 防災教育の推進 | |

| 地震などの災害や万一の事故に備えて、緊急時における対策や避難体制を整備を行う。また、定期的な防災訓練を実施し、実践的な能力を育成する。 学校への不審者の侵入や登下校時に犯罪に巻き込まれるといったことを防ぐため防犯教育を推進する。 |